HOLZERS HORIZONTE

Raus aus dem Mittelmaß

In vielen Unternehmen scheint sich zunehmend die Haltung zu verbreiten, dass Arbeit etwas Unangenehmes ist. Etwas das anstrengend ist und was man idealerweise zurückfahren sollte. Das stimmt ja auch im Grundsatz. Doch wenn die Konsequenz daraus ist, dass wir als Land weiter ins Mittelmaß der Bequemlichkeit rutschen, dann wird es gefährlich. Uns droht, im globalen Wettbewerb abgehangen zu werden. Wie können wir dies vermeiden?

Raus aus dem Mittelmaß

In vielen Unternehmen scheint sich zunehmend die Haltung zu verbreiten, dass Arbeit etwas Unangenehmes ist. Etwas das anstrengend ist und was man idealerweise zurückfahren sollte. Irgendwie auch verständlich, denn unser Leben ist endlich. Warum also Malochen wie ein Berserker?

Doch die Anspruchshaltung, nur noch 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich zu arbeiten, ist dekadent. Dekadent im Sinne von selbstgefällig. Und sie ist sogar gefährlich. Denn sie gefährdet unseren Wohlstand.

Die Gefahr ist, dass unsere Produktivität sinkt. Dass wir unsere wirtschaftlich und technologisch führende Rolle in der Welt verlieren. Oder wir gar im internationalen Wettbewerb völlig den Anschluss verlieren. Der Preis dieser Entwicklung wäre fatal: steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen, kollabierender Sozialstaat. Ein Weg in Richtung Armut.

Leider ist in unserer Gesellschaft die Bequemlichkeit des Mittelmaßes zur Normalität geworden. Wir sollten uns als Gesellschaft fragen:

Was ist uns wirklich wichtig?

Gehört Wohlstand dazu?

Wo ist unser Streben nach Exzellenz geblieben?

Es wird Zeit für eine mentale Kehrtwende!

Lesen Sie den ganzen Artikel, der im Original als Gastbeitrag im Magazin “FiNet E-Worker” erschienen ist, hier: PDF-Download.

Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus

Zwar laufen überall in den Unternehmen bunte Kampagnen mit Bekennungen zu Diversity. Doch ich bekomme immer wieder mit: Genau das verschärft die Sorge, etwas “falsch” zu machen. Statt echter Streitkultur - hart in der Sache, fair zum Menschen - breitet sich nach wie vor der Gemocht-Werden-Wollen-Virus aus. Es wird Zeit, das versteckte Potenzial zu heben. Vor allen Dingen mit Blick auf die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen.

Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus

Politiker beherrschen die hohe Kunst, Fragen zu beantworten, ohne konkrete Inhalte zu liefern. Das müssen sie auch: Denn Kameras halten jedes ihrer Wort fest. Und wenn nur ein «falsches» Wort dabei ist, fühlt sich sofort jemand diskriminiert und der gesellschaftliche, dauer-erregte Mob ist «entsetzt». Schnell droht ein Shitstorm, den guten Ruf und damit die Wählergunst zu gefährden. Wer heikle Missstände kririsiert, Klartext redet, wird heutzutage viel zu schnell schnell geächtet und in radikale Ecken gepresst.

Ähnlich bizarr geht es mittlerweile in einigen Unternehmen zu. Zwar laufen überall bunte Kampagnen mit Bekennungen zu Diversity. Doch ich bekomme immer wieder mit: Genau das verschärft die Sorge der Menschen, jemandem auf den Schlips zu treten. Was darf man sagen? Und wer entscheidet das überhaupt? Halten wir es miteinander noch aus, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben — oder verweigern wir dann jeden weiteren Kontakt?

Worte siNd nicht überall frei

Audi wollte durch ein internes Schriftstück mit dem Titel «Vorsprung beginnt im Kopf» besonders vorsichtig — oder respektvoll, progressiv, trendy? — sein. In dem Text wird den Mitarbeitern nahe gelegt, gendersensible Sprache zu verwenden. Aus Mitarbeitern werden «Audianer_innen», die Ansprache in Massenmails lautet «Mitarbeiter_in». Interne Arbeitsanweisungen beinhalten Formulierungen wie: «Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in». Es scheint so, als wäre die Form auf einmal wichtiger als der Inhalt.

Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin für gleiche Rechte für alle. Punkt. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und was es sonst noch so gibt. Und natürlich muss gleiche Arbeit (oder präziser: gleiche Leistung) auch gleich bezahlt werden. Alles andere wäre absurd. Aber all das ist kein Grund dafür, unsere Sprache unnötig zu verkomplizieren.

Ich habe mich deswegen für Pragmatismus entschieden: Texte in solchen, den Inhalt verkomplizierenden Schriftformen lese ich einfach nicht mehr. Von begeisterten Audi-Fans weiß ich, dass sie auf Grund dieses übergriffigen, sprachmoralisierenden Verhaltens schweren Herzens die Automarke gewechselt haben. Ein VW-Mitarbeiter zieht sogar gegen die Sprachvorgaben vor Gericht. Mutig von dem Herrn. Denn Mund aufmachen und Haltung zeigen sind eher selten ausgeprägte Verhaltensweisen in Unternehmen. Aber warum?

Sehnsucht nach Nestwärme

Eines haben wir alle gemeinsam: Das Bedürfnis, dazuzugehören. Das wurde uns während unserer 300.000 Jahre währenden Menschheitsgeschichte in die Gene gehämmert. Jeden Tag ging es um Leben und Tod. Nur wenn wir Mitglied eines Clans waren, hatten wir als Individuum eine Chance, in der Wildnis zu überleben. Anders formuliert: Wer aus dem Clan verstoßen wurde, stirbt.

Auch in der Wildnis der modernen Arbeitswelt spielt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit immer noch eine große Rolle. Vielleicht wird es sogar immer wichtiger, da viele Menschen immer weniger Nestwärme in ihrem (privaten) Leben verspüren?

Familien zerbröseln zu kleinen Fragmenten. Manches Ehepaar gleicht eher Freunden, die im gleichen Haus wohnen. Selbst innerhalb der Kernfamilie kämpfen manche Väter und Mütter gegeneinander um Emanzipation, anstatt sich als Einheit zu verstehen. Wenn beide Eltern nach einem anspruchsvollen Arbeitstag abends erschöpft aufs Sofa fallen, ist weder Zeit noch Energie für die Kinder da. Zum Glück kann man sie mit der Playstation ruhig stellen — oder sie gleich zur Nanny oder ins Internat abschieben. Parallel wächst die Zahl der Single-Haushalte. Zwar scheinen viele das Single-Leben freiwillig und gerne zu wählen. Doch Fakt ist: Auf Dauer wartet abends nicht die gesellige Familie am Esstisch, sondern die einsame Kälte in der Wohnung.

Auch die Bedeutung von Religion und der Zusammenhalt in einer Glaubensgemeinschaft nehmen in unserer Gesellschaft zunehmend ab. Die Corona-Pandemie leistete dann durch das Verbot und die Vermeidung echter Begegnungen ihren Beitrag zur zunehmenden Entfremdung. Zwar sammelt man auf Facebook «Freunde»; doch auch wenn Sie davon Tausende haben, tragen diese noch lange nicht dazu bei, dass Sie sich zugehörig fühlen. Im Gegenteil: Teenager werden depressiv, wenn Sie ein paar Hundert weniger «Freunde» oder Likes bekommen als ihre Peer-Group. Nur der Fußball scheint nach wie vor als zweite Heimat immer noch zu funktionieren — und das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln ;-)

Wie viel Ehrlichkeit ist gewünscht?

Bei all diesen sozialen Strömungen ist es also nicht verwunderlich, dass für einige Menschen das berufliche Umfeld zur Ersatzfamilie geworden ist. Es wäre demnach «lebensgefährlich», aus diesem Clan verstoßen zu werden.

Zwar loben einige Menschen die offene Diskussionskultur in ihren Firmen. Doch hinter vorgehaltener Hand weiß jeder: Wenn Du das Falsche zur richtigen Person sagst, bekommst Du zwar mit einem netten Lächeln gesagt: «Vielen Dank für Ihre Meinung». Faktisch endet Deine Karriere trotzdem von nun an in einer Sackgasse. Diversity heißt eben noch lange nicht, dass auch wirklich alle Meinungen ausgehalten werden. Mal sehen, wie es für den Herrn ausgeht, der die Gendersprache bei Audi nicht mitmachen will.

Und so verbreitet sich — wider aller öffentlichen Bekundungen — in vielen Unternehmen immer noch das Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Die Symptome: politisch korrekter Weichspüler, Wokeness, Cancel-Culture.

Gelebte Toleranz für vermeintliche Minderheiten reicht nicht mehr aus. Wenn Sie als Person im Unternehmen überleben wollen, müssen Sie jede Ausprägung von Individualität aktiv öffentlich unterstützen — und vor allem auch gut heißen.

Beispiel: In der Vergangenheit reichte es aus, wenn es Ihnen schlichtweg egal ist, welche sexuelle Orientierung Ihr Gegenüber hat — und Ihnen inhaltliche Zusammenarbeit wichtiger als die erotischen Vorlieben Ihrer Kollegen ist. Heute müssen Sie sich öffentlich bekennen: «Ich finde trans / schwul / … sein super.» — sofern Sie keine sozialen Sanktionen abbekommen wollen.

Akzeptanz ist für manche, die sich dem zwangsverordneten Umbauen unserer Gesellschaft verschrieben haben, einfach zu wenig. Aber soll verordnetes, missionarisches Zwangsbekenntnis der neue Standard werden? Alles für ein vermeintlich friedvolles, respektvolles Miteinander? In den Unternehmen erzählen die Menschen dann stolz von Ihrem Arbeitgeber: «Wir sind wie eine Familie». Ein gefährlicher Irrtum.

Unternehmen sind keine Familien, sondern Zweckgemeinschaften

Lassen Sie es mich klar formulieren: Unternehmen sind keine Familie. Es sind professionelle Zweckgemeinschaften mit dem Ziel, einen unternehmerischen Nutzen zu stiften. Heißt: Für Probleme Lösungen zu finden. Dazu entwickeln sie Produkte und Dienstleistungen, um damit Geld zu verdienen.

Nur weil einige Unternehmen die Sinn-Leere der Menschen versuchen zu füllen, indem sie einen «Purpose» versprechen, heißt nicht, dass das Unternehmen eine Familie für die Angestellten wird.

Der Grund ist einfach: Familienmitglieder können Sie nicht rausschmeißen. Mitarbeiter schon. Und das sollten Sie auch, wenn die Leistung auf Dauer nicht stimmt. Denn darauf kommt es am Ende des Tages an.

Arbeit ist eine Tätigkeit, mit der Sie für Ergebnisse sorgen. Punkt. Wer das auf Dauer nicht bringen kann, hat in dem Unternehmen nichts mehr verloren. Klingt hart. Ist aber so.

Was passiert dann, wenn Sie sich so sehr emotional an Ihre «Ersatz-Familie» klammern und das Unternehmen Ihnen kündigt? Dazu müssen Sie ja noch nicht mal Mist gebaut haben. Es reicht, wenn die Firma plötzlich eine wirtschaftlich schwere Zeit durchmacht. Dann verlieren Sie nicht nur Ihren Job, sondern zusätzlich Ihre gefühlte Familie. Emotional weiß jeder: Einen neuen Job kann man schnell finden. Eine neue Familie nicht so ohne Weiteres.

Trennen Sie Ihren persönlich-privaten Kern lieber von der beruflichen Welt. Natürlich können Sie in der Firma «familiär» miteinander umgehen. Sollten Sie vielleicht sogar. Aber halten Sie dennoch die notwendige Distanz und professionelle Nähe, um Klartext miteinander reden zu können.

Konflikte zwischen Menschen sind per se anspruchsvoll. Aus der Erfahrung mit vielen mittelständischen Familienunternehmen weiß ich, dass aus einem heiklen Terrain plötzlich eine «no-go Area» wird, sobald der Gegenüber nicht nur «jemand» ist, sondern «jemand aus der Familie». Wozu sollten Sie es sich also unnötig schwer machen, und Menschen als Familie bezeichnen, die einfach nur Kollegen sind?

Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben

Ich denke, Streitkultur ist essenziell, wenn Sie Ihre Zukunftsfähigkeit sichern wollen. Denn wenn Sie die heiklen Themen nicht aussprechen, können Sie sie auch nicht lösen. Und noch viel schlimmer: Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben.

Das Verhalten Ihrer Kollegin nervt Sie — aber Sie sprechen sie nicht darauf an? Schon bald werden Sie nicht mehr so hilfsbereit sein. Vielleicht schnippig reagieren, wenn sie etwas fragt. Oder gar in passiven Widerstand verfallen oder sie ins offene Messer laufen lassen, sobald sich eine intelligente Gelegenheit dazu ergibt.

Merken Sie sich: Sie können Personalthemen nicht aussitzen. Sie müssen Sie anpacken und zur Lösung treiben. Sonst verselbstständigt sich die negative Energie. Kein guter Plan.

Meinung sagen heißt: Streitkultur

Am besten fangen Sie gar nicht erst an, in das weichgespülte Geschwurbel des aktuellen Zeitgeists einzustimmen. Entscheiden Sie sich lieber für: hart in der Sache, fair zum Menschen.

Diskutieren, debattieren, austauschen — alles die falschen Begriffe. Lernen Sie, mit den Menschen in Ihrem Umfeld zu streiten.

Sie werden erleben: Die meisten Menschen verbinden mit Streit etwas Negatives. In der Folge wollen sie sich auch gar nicht streiten. Doch das ist falsch. Denn ein Streit ist nichts anderes als eine offen ausgetragene Meinungsverschiedenheit.

Wenn Ihnen «Streit» zu hart ist, nennen Sie es von mir aus Streit-Kultur. Kultur beinhaltet, dass der Streit nach gewissen Spielregeln abläuft. Für mich gehört dazu die oben genannte Essenz: Hart in der Sache, fair zum Menschen.

Manche meiner Kunden machen dann daraus vorsichtig eine respektvolle Streitkultur. Daran sehen Sie: Wir haben noch viel zu lernen auf unserem Weg in eine gute zwischenmenschliche — und gleichzeitig leistungsorientierte Zukunft der Arbeit. Am besten fangen wir dazu mit den Basics an: Weniger empfindlich werden — und gleichzeitig empfindsam bleiben.

IHNEN HAT DER TEXT GEFALLEN?

Weitere gedankliche Reibungsfläche finden Sie in meinem Buch «Führung stirbt nicht».

Oder abonnieren Sie meinen Newsletter «Holzer‘s Horizonte». Hier sende ich Ihnen ca. 6x im Jahr Artikel, Videos und Audio-Beiträge rund um Führung, Mut und Lebens-Führung zu.

Mit Mut durch die Veränderung

Das Leben ist voller Veränderungen. Wir können es sogar noch kürzer formulieren: Leben ist Veränderung! In unserer schnelllebigen Welt werden sie uns immer häufiger herausfordern. Besser, wir gewöhnen uns an sie — und lernen vor allem, souverän mit Veränderungen umzugehen. Ein Blick auf Ihre Innere Haltung kann dabei helfen.

Das Leben ist voller Veränderungen. Wir können es sogar noch kürzer formulieren: Leben ist Veränderung!

Veränderungen werden nie aufhören. Jeder Tag ist voll davon: Jemand schneidet uns auf dem Parkplatz den Weg ab und schnappt uns den Parkplatz vor der Nase weg. Schlüssel-Mitarbeiter gehen in die wohlverdiente Elternzeit und hinterlassen schmerzhafte Lücken im Team. Wettbewerber tauchen von völlig ungeahnten Flanken auf. Und Zuhause war eigentlich alles gut, doch auf einmal hängt — wie aus heiterem Himmel — der Haussegen schief.

Veränderungen werden uns in unserer schnelllebigen Welt immer häufiger herausfordern. Gewöhnen wir uns also lieber daran — und lernen wir vor allem, souverän mit ihnen umzugehen.

Verständliche Reaktionen — nur leider nicht hilfreich

Ob wir überhaupt emotional auf eine Veränderung reagieren, ist eine Frage der Dosis: Wie deutlich “spüren” Sie die Veränderung?

Erst wenn die Veränderung “intensiv” genug für Sie ist, werden Sie auch eine spürbare Reaktion zeigen. Wenn die Veränderung nicht gefällt, erlebe ich in der Praxis besonders zwei Reaktionen, die beide nicht hilfreich sind.

1.) Ärger

Wenn das Kind die Cola am Esstisch umstößt und sich die klebrige Pfütze über Klamotten, Tisch und Boden ausbreitet — ist das eine Veränderung. Manch dünn besaitete Eltern rasten jetzt aus. Andere bleiben gelassen und helfen, eine Lösung für das Missgeschick zu finden.

Oder im Büro: Ein Mitarbeiter hat die Kundenausschreibung nicht richtig gelesen — und in der Folge das Angebot zu spät eingereicht. Der attraktive Umsatz ist damit weg. Für wütende Führungskräfte eine prima Gelegenheit, auszurasten. Starke Anführer werden die Situation nicht ignorieren, bleiben jedoch souverän.

Und sicherlich ist Ihnen auf dem Parkplatz auch schon mal jemand quergekommen und hat Ihnen einfach den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Aufregen oder cool bleiben — Sie haben die Wahl.

2.) Angst & SORGEN

Wenn die Auswirkungen von Covid-19 das bewährte Geschäftsmodell ins Wanken bringen, Umsätze einbrechen und es keine Planungssicherheit gibt, ist die Folge oft Angst. Im Deutschen formulieren wir: “Ich mache mir Sorgen.” Richtig, Sorgen hat man nicht; man macht sie sich.

Ängste und Sorgen sind menschlich. Doof daran ist: sie sind meist keine guten Ratgeber. Wer aus der Angst heraus eine wichtige Entscheidung trifft, macht das aus einer Position der Schwäche. Das fühlt sich nicht nur schlecht an, sondern führt später auch häufig zu Reue.

Aber wie kann es besser gehen?

Mut zur Veränderung

Gefühle und Emotionen zu ignorieren ist schwer. Sie bewusst zu verändern erst recht. Und gegen die eigene Gefühlslage zu handeln, ist auf Dauer ein Selbstmord-Kommando.

Ihnen bleibt nur, eine Entscheidung zu treffen. Entweder bleiben Sie Spielball Ihrer Gefühle und lassen sich in emotionale Handlungen treiben, die nicht immer intelligent sind. Oder Sie entscheiden sich dafür, das zu tun, was sinnvoll und hilfreich ist — trotz Ihrer Gefühle.

Ich habe keinen Weg gefunden, Gefühle auf Knopfdruck zu verändern oder abzuschalten. Deswegen habe ich mich für den pragmatischen Weg entschieden: Mutig sein.

Das heißt, trotz der “merkwürdigen” Gefühle in einer schwierigen oder ungewissen Situation, zu handeln. Aufzubrechen. Voranzugehen. Mich nicht von Ängsten, Sorgen, Wut oder Ärger treiben zu lassen. Sondern die Richtung zu wählen, die ich aus einer souveränen Haltung heraus für richtig halte.

Sie denken jetzt bestimmt: Klingt gut, ist aber nicht einfach. Und damit haben Sie recht. Wie können Sie diese souveräne Haltung finden? Ich biete Ihnen zwei Gefühlslagen an, mit denen ich mir selber und auch vielen meiner Coaching-Kunden schon oft helfen konnte. Fragen Sie sich: Wie würde ich mich in dieser Situation verhalten, wenn ich mit ... darauf reagiere?

1.) Neugierde / Hoffnung

Wir haben uns vor rund zwei Jahren einen Welpen zugelegt. Er erkundete die Welt: Offen, neugierig. So wie es auch Kinder tun. Beeindruckend ist: Er hat sich auch als erwachsener Rüde diese Neugier erhalten.

Ich weiß, dass es schwer ist, wenn eine harte Veränderung Sie in eine bedrohliche Situation gebracht hat. Wenn die Auswirkungen von Covid-19 Ihr Unternehmen zum Beispiel in Zahlungsschwierigkeiten gebracht haben. Oder Sie sich im Rosenkrieg auf dem Weg zur Scheidung befinden. Oder eine schwere Krankheit Sie erwischt hat.

Doch stellen Sie sich vor, wie Sie mit Neugier darauf reagieren. Neugier, einen Weg durch diese schwere Zeit zu finden. Und damit auch eine Hoffnung zu haben, dass Sie die Situation schon irgendwie meistern werden.

Damit Ihre Hoffnung Kraft und Stärke gewinnt, empfehle ich Ihnen, sich einen Horizont auszumalen. Wo wollen Sie hin? Wie sieht die Richtung aus, um durch die aktuelle Krise zu kommen? Und noch viel wichtiger: Wie fühlt es sich an, wenn Sie dort angekommen sind?

Ich habe den Eindruck, dass die Neugierde heutzutage vom Aussterben bedroht ist. Wir kennen schon alles. Haben fast alles. Und sind einfach nur satt. Und so trotten wir stumpfsinnig durchs Leben.

Hören Sie auf damit!

Das Leben ist eine Reise. Und Sie haben nur dieses eine Leben. Also genießen Sie, was gerade jetzt um Sie herum passiert — denn etwas Besseres bekommen Sie im aktuellen Moment nicht.

2.) Freude / positive Aufregung

Bevor Sie während einer Krise in Schockstarre oder blinden Aktionismus verfallen, ist es hilfreich zu wissen: Wo wollen Sie hin? Das gilt für Ihr Unternehmen — genauso wie für Ihr Leben. Sie brauchen einen Horizont.

Und wenn Sie den haben, dann können Sie aufbrechen. Was müssen Sie heute tun, um einen Schritt in Richtung Horizont zu machen? Denken Sie in der Dimension eines Tagewerks: Heute — Aufbruch — ein erster Schritt — Beute machen. Und dann: Ausruhen. Morgen geht’s weiter. Aufbrechen ist ein guter Start; Durchhalten bringt Sie ins Ziel.

Entfachen Sie eine positive Aufregung. Sie müssen im Angesicht einer akuten Krise ja nicht gleich in Freude ausbrechen. Aber Aufbruchstimmung — das ist das, was Sie benötigen!

Das Leben ist nicht immer eine Frage von Techniken, Tools und Methoden. Sondern zuallererst eine Frage Ihrer inneren Haltung. Macht es das einfacher? Nicht wirklich. Aber es hat auf jeden Fall etwas Gutes: Ihre Haltung liegt in Ihren Händen. Sie ist eine Entscheidung, die Sie treffen. Und dazu brauchen Sie erstmal niemand anderen.

In diesem Sinne: Begegne dem, was auf Dich zukommt, nicht mit Angst — sondern mit Mut und Zuversicht.

Ihnen hat der Text gefallen?

Dann lesen Sie doch mal in mein neues Buch “Mut zur Lebensführung” rein.

Corona – und die rosarote Hoffnung auf eine bessere Welt

Wir mögen es, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn wir aktiv sind. Wenn wir den Lauf der Dinge bestimmen können. Spätestens seit Corona hat jeder verstanden: in Krisen ist auf einmal alles anders. Wir wissen plötzlich wenig. Und wenn wir ehrlich sind: fast nichts. Wie können wir mit dieser Ungewissheit umgehen? Und werden wir aus der Krise lernen?

Wir mögen es, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn wir aktiv sind. Wenn wir den Lauf der Dinge bestimmen können. Spätestens seit Corona hat jeder verstanden: in Krisen ist auf einmal alles anders. Wir wissen plötzlich wenig. Und wenn wir ehrlich sind: fast nichts. Wie können wir mit dieser Ungewissheit umgehen? Und werden wir aus der Krise lernen?

Wer hätte in der Silvesternacht gedacht, dass ein Virus in Kürze die ganze Welt lahmlegen wird. Es sind die düsteren Berechnungen von Experten, die uns Sorge bereiten. Das Horror-Szenario des Massensterbens. Tritt dies wirklich ein? Werden wir überall in der Welt Verhältnisse wie in Italien bekommen? Ist die aktuell noch herrschende Ruhe in Deutschland in Wahrheit die Ruhe vor dem Sturm? Der Moment, in dem sich das Meer zurückzieht, bevor kurz danach der Tsunami mit brachialer Gewalt zuschlägt?

Corona sorgt für Ungewissheit. Wir kennen diesen neuen Feind noch nicht. Bei neuen Risiken hilft weder Verharmlosen noch Panikmache. Ein kühler Kopf ist gefragt. Gesunden Menschenverstand einschalten. Mitdenken. Aber auch mitfühlen. An andere denken. Heißt: Das Risiko klein halten. Im Falle von Corona also, den Virus daran hindern, dass er sich unkontrolliert ausbreitet.

Schockrisiken brauchen Vergleiche

Das Leben gibt es nicht ohne Risiken. Die meisten davon nehmen wir tagtäglich in Kauf, ohne darüber nachzudenken. Eine realistische Möglichkeit, in Deutschland zu sterben, ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Trotzdem verlassen wir immer wieder das Haus, um per Auto, Roller, Fahrrad oder zu Fuß das Risiko einzugehen.

Doch dann gibt es noch die Schockrisiken. Unbekanntes, was plötzlich auftaucht. Sei es eine neue Technologie. Ein neuer Wettbewerber. Eine Gesetzesänderung. Oder eben Corona. So ein Schockrisiko macht uns plötzlich panisch — oder lässt uns vor Schreck erstarren. Um jetzt handlungsfähig zu bleiben, ist es hilfreich, Schockrisiken mit bekannten Risiken ins Verhältnis zu setzen.

Die Grippe kostet jedes Jahr 290.000 bis 650.000 Menschen ihr Leben – obwohl es einen Impfstoff gibt. Trotzdem nehmen wir am öffentlichen Leben teil und verfallen wegen der Grippe nicht in Panik. Oder: jedes Jahr sterben in der EU 30.000 Menschen in einer Klinik, weil sie sich mit einem resistenten Keim infiziert haben. Trotzdem lassen wir uns operieren und verfallen wegen der Keime nicht in Panik.

Better safe than sorry

Um eine ungewisse Situation besser greifen zu können, brauchen wir also Fakten. Und dazu müssen wir Informationen hinterfragen. Das gilt in Unternehmen. Und auch bei Corona.

Sind die Corona-Todeszahlen überhaupt richtig? Der Virologe Hendrik Streeck war mit seinem Team in Heinsberg, der Stadt in NRW, wo Corona besonders stark verbreitet ist. Streeck berichtet von einem 78-jährigen Mann mit Vorerkrankungen (Quelle). Er wurde Corona-positiv getestet. Er starb jedoch an Herzversagen – ohne Lungenbeteiligung. Trotzdem wurde sein Tod in der Corona-Todesfallstatistik mitgezählt. Zurecht?

Wie sieht es mit der Mortalität des Virus aus? Forscher vermuten eine große Dunkelziffer an Infizierten, weil es viele Infizierte gebe, die symptomfrei sind und noch nicht getestet wurden. Wenn wir nun die Toten ins Verhältnis zur Summe aus Infizierten und Dunkelziffer setzen, sinkt die Mortalität des Virus. Wie aussagekräftig sind also die aktuellen Zahlen zum Virus?

Doch manche Informationen brauchen wir nicht hinterfragen. Denn sie sind einfach schrecklich. Wie die grausamen Berichte aus Italien. Menschen sterben qualvoll. Die Beatmungsgeräte reichen nicht aus. Ärzte sind gezwungen, über Leben und leider auch Tod zu entscheiden.

Was sollen wir in solch einer ungewissen Situation machen? Die Berichterstattung der letzten Wochen ging hin und her. Experten widersprechen sich. Die Medien formulieren nur noch Katastrophen-Schlagzeilen. Ich ziehe für mich das Resümee: Wir wissen einfach noch zu wenig über dieses Virus.

Insofern ist es für uns als menschliche Zivilisation nur richtig, wenn wir uns am schwächsten Glied in unseren Reihen orientieren: den Alten und Vorerkrankten. Und dann gilt: Better safe than sorry.

Menschen sind fehlbar

Was für uns als Gesellschaft heute Corona ist, war für mich damals die Diagnose Krebs. Es gibt viele Parallelen. Zunächst Schock. Ein unbekannter Feind. Hinterlistig und plötzlich in meinem Leben aufgetaucht. Extremer Handlungsbedarf. Raus aus dem normalen Leben: Job, Familie, Hobbies. Und rein in den Kampf: Klinik, OP, nuklearmedizinische Therapie.

Zweimal war ich in Quarantäne. Im Sicherheitstrakt. Hinter verschlossenen Türen. Hatte ein Einzelzimmer. Besuch musste hinter einer Mauer bleiben. Das Personal ebenfalls.

Und dann kam sie: auf einem Rollwagen schob der Arzt einen Metallkoffer mit einem Nuklear-Symbol drauf in mein Zimmer. Öffnet ihn. Holt eine kleine Tablette mit radioaktiv angereichertem Jod heraus. Reicht sie mir mit einer Art Pinzette. Ich halte sie in der Hand. Betrachte sie. Und der Arzt mahnt: „Nicht anschauen. Runterschlucken!“

Das Gefühl, vorrübergehend radioaktive Substanzen in meinem Körper zu haben, war alles andere als amüsant. Quarantäne und Ungewissheit strapazieren die Nerven und Ängste enorm.

Und dann kommt der Tag der Wahrheit. Blutuntersuchung. Ergebnisbesprechung mit dem Arzt. „Der Tumormarker ist leider noch nicht bei null. Ich empfehle Ihnen eine dritte Therapie. Diesmal mit der doppelten Strahlungsdosis.“

Ich war an einer sehr renommierten Klinik. Vor mir saß eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Aber seine Empfehlung hätte einen hohen Preis gefordert: nämlich extreme Kollateralschäden. Meine innere Stimme sagte mir: Zweitmeinung einholen.

Das tat ich dann auch in Köln. Die Ärzte untersuchten unaufgeregt und besonnen. Am Ende kam das überraschende Ergebnis: „Eine weitere Strahlentherapie bringt jetzt gar nichts. Denn das verdächtige Gewebe reagiert nicht mehr auf radioaktives Jod. Der einzige Weg zur Heilung ist eine zweite Operation“.

Als medizinischer Laie war ich sprachlos. Wie kann es sein, dass sich solche Top-Experten so eklatant in ihren Empfehlungen widersprechen? Der eine sagt Bestrahlung. Der andere: Die Bestrahlung bringt gar nichts; Sie müssen operiert werden.

Die Antwort ist einfach: Menschen sind fehlbar. Und ich bin dankbar, dass der Arzt aus Köln mit seiner OP-Empfehlung recht hatte. Und ich bin froh, dass ich auf ihn gehört habe.

Wenn Grenzen einmal überschritten sind

Wir wollen die Kontrolle über unser Leben. Klarheit. Sicherheit. Sehnen uns nach konkreten Handlungsempfehlungen. In unserem technokratischen Weltbild erwarten wir einfache und schnelle Lösungen. Wollen eine „Tablette“, mit der sich die Beschwerden sofort beseitigen lassen. Und so soll es bitte auch bei Corona sein.

Da der Feind Corona lebensbedrohlich ist, akzeptieren wir auch harte „Tabletten“. Aktuell sind wir im: Lockdown. Deutschland, Europa, die Welt steht still.

Ist es nicht erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit unsere politischen Anführer die Welt lahmlegen? Wir akzeptieren wohlwollend Einschnitte in unseren Freiheits- und Persönlichkeitsrechten.

Dürfen uns nicht mehr frei bewegen. Nicht mehr versammeln. Auch nicht für Demonstrationen, sollten sie notwendig werden.

Handydaten werden an regierungsnahe Organisationen weitergeleitet, um die Bewegungsprofile der Bevölkerung zu überprüfen. In asiatischen Ländern werden sogar einzelne Personen digital verfolgt, um zu sehen: Halten sie sich an die Quarantäne? Mit wem waren sie in Kontakt?

Alle Maßnahmen haben ihr Gutes im Kampf gegen den Virus. Keine Frage. Aber alle Maßnahmen treten auch unsere demokratischen Grundregeln für ein freies Land mit Füßen.

Und aus der Erfahrung wissen Sie bestimmt: Ist eine Grenze einmal überschritten, dann gewöhnen wir uns daran.

Beim ersten Sex sind wir noch nervös, danach fällt es uns leichter.

Wer einmal fremdgeht, verliert die Hemmung, es auch noch einmal zu tun.

Wer einmal klaut, merkt, so schwer ist es gar nicht.

Wer 250.000 Euro für die Kaffeeversorgung seiner Mitarbeiter ausgibt, für den sind 10.000 Euro plötzlich Peanuts.

Wer einmal die Bevölkerung mit Angst dazu bringt, auf Freiheitsrechte zu verzichten, wird es in der nächsten Krise wieder tun.

Wer einmal persönliche Daten der Menschen sammelt und sie damit kontrollieren will, wird Gründe finden, es an anderer Stelle zu wiederholen.

Sie haben recht. All das muss nicht wieder passieren. Aber die Hemmschwelle, es wieder zu tun, die liegt nun niedriger, nachdem wir einmal eine Grenze überschritten haben.

Eine Krise darf uns nicht blind machen. Ja, wir müssen konsequent handeln. Aber trotzdem darf... nein: muss(!) ein kritischer Diskurs weiterhin stattfinden.

Wenn andere Meinungen, neue Ideen und das Hinterfragen des Mainstreams nicht mehr erlaubt sind, rennt die Gesellschaft wie Lemminge einer fanatischen Leitidee hinterher. Wie wir alle wissen, ein gefährlicher Weg.

Deswegen ist es mutig und richtig, dass Experten wie Hendrik Streeck sich trauen, auch mal einen besonnenen Kontrapunkt zu setzen: „Es könnte durchaus sein, dass wir im Jahr 2020 zusammengerechnet nicht mehr Todesfälle haben werden als in jedem anderen Jahr.“ (Quelle)

Nicht um zu verharmlosen. Sondern damit wir einen kühlen Kopf bewahren und mehr darüber lernen, welcher Bedrohung wir überhaupt gegenüberstehen.

Nach der Krise wird alles besser

Während meines Kampfes gegen den Krebs hatte ich zwischendurch immer wieder kurze Auszeiten. Verbrachte viel Zeit in der Natur. Ein paar Wochen auf einem ehemaligen Bauernhof eines Freundes. Wenn Sie so wollen: eine Art von freiwilligem Lockdown.

Ich erfreute mich am Sonnenschein. Beobachtete Fasan und Hase auf dem Feld. Und war geschockt, als ich nach ein paar Wochen mal wieder in die Großstadt zur Kontrolluntersuchung musste. Auf einmal war alles zu schnell. Zu bunt. Zu laut.

All das, was ich früher in und an der Stadt genossen habe, war nun zu viel und alles andere als erstrebenswert für mich. Ich sehnte mich nach der Ruhe auf dem Land.

Ähnliche Schnulzen lese ich bereits im Internet über die Zeit nach der Krise. Corona wird uns beibringen, dass wir nach dieser Krise gemeinschaftlicher, fairer und menschlicher miteinander umgehen.

Ehrlich? Daran glauben Sie?

Denken Sie zurück. Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt?

Schauen wir auf eine frühere Virus-Attacke zurück. MERS zum Beispiel. Im Januar 2014 schrieb der FOCUS dazu: „Die Bundesregierung warnt in einem offiziellen Bericht für den Bundestag vor der Gefahr einer Epidemie mit einem neuen gefährlichen Virus. Wie die ‚Bild‘-Zeitung vom Freitag berichtet, handelt es sich bei dem Erreger um ein sogenanntes Coronavirus mit der Bezeichnung ‚Mers-CoV‘.“ Was haben wir daraus gelernt?

Selbst jetzt, während der Coronakrise, sind die Lerneffekte überschaubar. Wir erleben die Janusköpfigkeit der Menschen. Auf Social Media predigen sie Solidarität, posten rosarot eingefärbte Texte über die Zukunft nach Corona und klatschen abends auf dem Balkon gemeinsam. Die gleichen Menschen am nächsten Tag im Supermarkt: sie hamstern 10 Packungen Mehl und prügeln sich ums Klopapier.

Gleiches auch auf dem internationalen Parkett: Trump denkt bei einem möglichen Impfstoff nicht an die Rettung der Menschheit, sondern an ‚America First‘ und will die Medizin exklusiv für die USA kaufen. Deutschland bestellt 6 Mio. dringend benötigte Atemschutzmasken – die dann irgendwo auf dem Transportweg von anderen Menschen geklaut werden (Quelle).

Noch vor ein paar Wochen war die tägliche Presse voll von Klimameldungen. Monatelang hörten wir von: Katastrophenszenarien. Aussterbenden Tierarten. Abschmelzenden Polkappen. Greta Thunberg und den Fridays for Future-Anhängern. Zurecht: die Bedrohungen für die gesamte Menschheit erscheinen mir bei der Vergewaltigung von Umwelt und Klima viel gefährlicher als beim Corona-Virus. Dennoch haben wir es nicht geschafft, mit internationaler Entschlossenheit die Natur zu schonen. Und prüfen Sie doch mal: Wie häufig berichten die Medien aktuell über den drohenden Klimakollaps? Oder haben wir das Thema etwa vor Corona bereits nachhaltig gelöst?

Als Menschheit handeln wir global weder einig noch konsequent. Stattdessen finden wir tausende Gründe, warum etwas nicht geht. Oder mehr Zeit braucht. Die Maßnahmen dürfen die Wirtschaft nicht gefährden. Kostet alles zu viel.

Und erleben plötzlich bei Corona: all das, was bisher unmöglich war, ist auf einmal möglich. Und zwar von jetzt auf gleich.

Wir fürchten eben den persönlichen Tod mehr als den Untergang der ganzen Menschheit. Das Gute daran: wir sind handlungsfähig — wenn wir wollen.

Vergessen statt lernen

Krisen sind kein Freifahrtschein zum Glück. Krisen machen weder die Welt noch den Mensch von alleine besser. Denn der Mensch neigt zum Vergessen.

Wir haben vergessen, was für eine schlimme Krankheit die Masern sind. Deswegen gibt es bereits einige Eltern, die ihre Kinder nicht mehr gegen Masern impfen lassen wollen.

Wir haben vergessen, was es heißt, während und nach einem Krieg Hunger zu leiden. Deswegen schaffen wir es als Weltgemeinschaft auch nicht, den 850 Mio. Menschen, die jedes Jahr an Hunger leiden, diese Qual zu ersparen.

Und wir werden vergessen, was es heißt, wegen Corona eingesperrt zu sein. Deswegen werden die meisten in den gierigen, egozentrischen Rausch zurück verfallen, sobald sich die Hamsterräder wieder drehen und die Tore der Konsumtempel öffnen.

Ich habe durch die Diagnose Krebs gelernt, dass mein Leben endlich ist. Und lebe seitdem natürlich nicht wie ein heiliger Engel. Weil die Erinnerung an den bedrohlichen Schmerz von damals verblasst. Zum Glück! Uns so esse ich auch Pizza, Chips und Cola. Schlafe nicht jeden Tag 8 Stunden. Und verschwende manchmal zu viel Energie auf unnötigen Nebenkriegsschauplätzen.

Eine Krise ist keine Heilung. Sondern eine Kreuzung. Du kannst Dich jetzt für einen neuen Weg entscheiden, wenn Du das willst.

Besserung heißt: Wir müssen uns anstrengen

Wenn wir nach der Krise einen neuen Weg einschlagen und uns ändern wollen, müssen wir uns anstrengen. Und dazu braucht es Anstrengungsbereitschaft.

Die Ernährung umstellen zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.

Regelmäßig Sport machen zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.

Nach Corona ein besserer Ehepartner, Vater, Mutter, Mensch sein zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.

Der Weg zum Besseren ist eine Entscheidung. Die Krise kann uns dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen.

Und wenn Du Dich entschieden hast, dann brich auf. Und dreh dich nicht um. Es ist ein langer, anstrengender Weg zum Horizont.

Wie geht es weiter?

Was heißt das jetzt für unsere Corona-Situation? Es stellen sich viele drängende Fragen.

Wann können wir das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder hochfahren?

Halten die Menschen so lange durch?

Was machen wir, wenn wir zeitnah keinen Impfstoff finden und der Virus sich weiter ausbreitet?

Was passiert mit den Menschen, bei denen sich die finanzielle Schlinge bereits bedrohlich um den Hals gezogen hat?

Wie gehen wir mit den seelischen Folgen um, unter denen einige bereits jetzt leiden (Einsamkeit, Depression, häusliche Gewalt)?

Auf all diese Fragen haben wir heute noch keine Antwort.

Im Nebel der Ungewissheit bleibt uns nur, die stärkste Frage zu beantworten, die wir uns als Menschheit stellen können:

Wo wollen wir hin?

Auf welchen Horizont wollen wir als moderne Nomaden zustreben? Wie beim Puzzle brauchen wir ein Zielbild, eine Vorlage. Welche verlockende Zukunft gibt uns die Kraft, die aktuelle Ungewissheit durchzustehen?

Und wenn dieses Bild klar ist, dann jeden Tag Gegenwart machen.

Wahrnehmen, was heute ist.

Wahrmachen, was jetzt sein soll.

Und so stolpern wir Schritt für Schritt nach vorne. Auf das Schicksal zu warten, bringt nichts. Zukunft will von uns gestaltet werden. Tag für Tag. Moment für Moment.

Und vielleicht lernen wir dann ja doch etwas aus der Krise.

Als Staatengemeinschaft? Sehr wahrscheinlich. Die Regierungen werden vielleicht Institutionen einrichten. Geld zur Verfügung stellen. Für Forschungslabore. Forscher. Notfallpläne. Damit wir bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet sind.

Als Menschheit? Ein kollektiv nachhaltiger Bewusstseinssprung nach dem Motto „Wir haben uns alle lieb“? Eher nicht.

Als einzelner Mensch? Das liegt in Ihren Händen. Was lernen Sie für sich aus der Krise? Wie wollen Sie sich verändern? Was sagt Ihnen Ihre innere Stimme? Sind das nur seichte Wünsche in der Not – oder ziehen Sie das auch durch, wenn die Krise vorbei ist? Das wird nicht so einfach. Denken Sie nur an all die frommen Neujahrsvorsätze. Aber es ist machbar. Wenn Sie das wollen!

In den Jahrtausenden unserer Evolution haben wir viele Krisen überstanden, weil der Mensch zwei Fähigkeiten besitzt: Intelligenz und Kooperation.

Und wer weiß: Wenn sich genug Menschen die richtigen Fragen stellen. Wenn jeder von uns etwas beiträgt, für ein gemeinsames, respektvolles Miteinander. Vielleicht lernen wir dann auch als Menschheit aus der Krise. Und die rosarote Brille der hoffnungsfrohen Träume wird auf einmal Realität.

Und nach der Krise leben wir tatsächlich in einer besseren Welt.

Darauf hoffe ich.

Und das wünsche ich Ihnen.

Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema „Starke Anführer“. Melden Sie sich in meinem Newsletter an, um rechtzeitig informiert zu werden.

Wenn Sie Ihre Wirkung verstärken wollen, schauen Sie doch mal in meine Seminare Power of Influence oder Leadership Excellence.

Eines noch...

Das Stärkste,

was Sie tun können, ist:

Gegenwart machen!

Für und mit den Menschen.

Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.

Mut zur Haltung — Und unser Umgang mit Problemen

Wenn ich das Wort „Problem“ verwende, schrecken viele Menschen auf. Sie entgegen mir: „Das ist kein Problem. Sondern eine Herausforderung.“ Ich halte dieses Heile-Welt-Getue für gefährlich. Denn wenn das Wort Problem schon zu einem Problem geworden ist — wie wollen Sie dann die echten Probleme im Alltag lösen?

Wenn ich das Wort „Problem“ verwende, schrecken viele Menschen auf. Sie entgegen mir: „Das ist kein Problem. Sondern eine Herausforderung.“ Ich halte dieses Heile-Welt-Getue für gefährlich. Denn wenn das Wort Problem schon zu einem Problem geworden ist — wie wollen Sie dann die echten Probleme im Alltag lösen?

Was ist nur los in Deutschland? Ob Corona-Virus, Gender-Diskussion oder Impfgegner. Anscheinend ist ein Teil der Bevölkerung zu einem hypersensiblen Neurotiker geworden, dessen Nerven sowas von blank liegen, dass der kleinste Windstoß genügt, um einen emotionalen Orkan auszulösen.

Demokratie in Gefahr

In diesem absurden Schauspiel gehen wir sogar soweit, dass wir die Grundsätze unserer Demokratie aushebeln. Und keiner beschwert sich! Im Gegenteil: Das Bespucken demokratischer Prinzipien wird auch noch gefeiert.

Ich meine damit den Fall Thüringen. Es wurde ein FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt. Alles verlief genauso, wie es die demokratischen Spielregeln vorschreiben.

Und dann der Aufschrei: Das Ergebnis sei nicht hinnehmbar! Begründung: Die Wahl konnte nur mit den Stimmen der AfD gewonnen werden. Und solch ein Ergebnis dürfe man nicht akzeptieren. Forderung: Neuwahlen.

In meiner Wahrnehmung feierten das nicht nur die Medien, sondern auch die Öffentlichkeit. „Keinen Millimeter nach rechts!“ Eine wie ich finde richtige und sinnvolle Haltung. Doch dafür die Spielregeln unserer Demokratie aushebeln, nur weil wir mit einem Wahlergebnis nicht einverstanden sind?

Ich bin kein AfD-Wähler und stehe einigen Aussagen von Parteimitgliedern sehr kritisch, manchmal sogar fassungslos gegenüber. Aber: Die AfD ist - während ich das hier schreibe - immer noch eine demokratisch gewählte und nicht verbotene Partei in Deutschland. Und andere Meinungen muss unsere Demokratie, müssen wir, aushalten!

Was kann denn der FDP-Mann dafür, wer ihn wählt? Es wäre ein toller Moment gewesen, um als Politiker Führungsstärke zu zeigen. Stattdessen brach der Gewählte unmittelbar ein.

Stark wäre gewesen, wenn er die Wahl angenommen hätte. Und zwar trotz aller Aufschreie und Kritiken. Und dann ein Statement abgibt: „Ich werde meinen politischen Kurs genauso verfolgen, wie ich ihn vor der Wahl dargestellt habe! In welche politische Richtung die Wähler schauen, die mich gewählt haben, beeinflusst meinen Kurs nicht einen Millimeter. Null. Nada! Und damit wir uns richtig verstehen: Ich stehe auch nicht in der Schuld von irgendjemanden, nur weil er mir seine Stimme gegeben hat!“

Fehlender Mut zur Haltung

Aber starke Anführer haben wir in der Politik anscheinend nicht. Auf mich wirken die politischen Figuren eher wie Fahnen im Wind. Das Ziel: Gemocht zu werden. Der Weg: Bloß keine klaren Botschaften. Bloß keine Wählerstimmen riskieren.

Extrem treibt es die CDU für mich aktuell auf die Spitze. Denn eine Führungsspitze wollen dort viele schon nicht mehr. Doppelspitzen sind nun der Zeitgeist. Keiner will alleine Verantwortung tragen. Bis hin zu: Es muss eine Mann-Frau-Doppelspitze sein, sonst wäre man als Partei nicht mehr zeitgemäß.

Die Politik ist für mich ein Spiegelbild dessen, was ich in vielen Unternehmen erlebe - und auch im Alltag unserer Gesellschaft. Es fehlt der Mut zur Haltung.

Haltung bedeutet, eine Meinung zu haben. Haltung bedeutet, den Mund aufzumachen und zu seiner Meinung zu stehen. Haltung bedeutet, sich eindeutig mit seiner Meinung zu positionieren. Klartext statt Weichspüler!

Doch Klarheit hat einen Preis:

Je klarer Sie in Ihren Aussagen werden, desto mehr Menschen lehnen Sie ab.

Klarheit führt zu Ablehnung

Wenn es in der Öffentlichkeit geschieht, hat ablehnen im Neudeutschen einen neuen Namen bekommen: „Shitstorm“. Im kleineren Alltag nennen wir es Konflikt. Und da haben wir Schiss vor.

Und so erleben wir in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr Menschen, die ihre Meinung in verbalem Weichspüler verstecken. So weiß niemand, wofür die Person inhaltlich steht. Ist für die Person aber auch nicht schlimm, denn durch die weichgespülten, politisch korrekten Aussagen eckt sie wenigstens nirgendwo an.

Eltern sprechen am Elternabend die kritischen Themen nicht an, aus Sorge, der Lehrer rächt sich mit schlechten Noten am Kind. Gleichzeitig spricht kein Lehrer mehr Klartext mit den Schülern. Auch wenn „Sie haben in Mathe eine 5, weil Sie faul waren!“ der Wahrheit entspricht, schweigt der Lehrer lieber, aus Sorge, dass die Helikoptereltern ihm das Leben schwer machen.

In Unternehmen kritisiert keiner den Chef, weil alle Sorge davor haben, dass ihr inhaltlich guter Einwand zu einem Ende der Karriereleiter führt. Verständlich: Zuhause will das Haus bezahlt und die Familie gefüttert werden. Gleichzeitig bietet niemand dem nervigen Kunden die Stirn, der völlig überzogene Forderungen stellt. „Der Kunde ist König“ heißt heute „Customer Centricity“, also verbiegen und verbeugen sich viele anstatt ihren Kunden souverän auf Augenhöhe zu begegnen.

Das Problem mit dem Problem

Vielleicht denken Sie sich jetzt: „Die bisher genannten Beispiele sind ja auch heikle Themen. Da geht der Betroffene ein persönliches Risiko ein, indem er sich offen mit seiner Meinung positioniert.“ Richtig. Deswegen rate ich Ihnen auch: Choose Your Battles. Wählen Sie die Schlachten, in die Sie ziehen.

Und trotzdem: Die Sorge vor „blauen Flecken“, die Angst vor Konflikt und sozialer Missbilligung darf uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Und das Richtige ist zumindest, dass wir wahrhaftig miteinander umgehen.

Der Preis des verbalen Weichspülens ist groß. Denn die Angst vor den großen „Schmerzen“ hat sich bereits so in die Seele einiger Menschen gefressen, dass selbst bei kleinsten Kleinigkeiten der „Mut“ zur Haltung fehlt.

In einem Führungsworkshop erläuterte ich meine These: Veränderungen führen zu Problemen. Wenn nicht sofort, dann auf jeden Fall im Laufe der Zeit. In der Pause kam eine Mitarbeiterin auf mich zu. Sie sagte: „Herr Holzer, wir dürfen das P-Wort hier nicht verwenden“. Irritiert schaue ich Sie an: „Welches P-Wort meinen Sie?“ Sie schaut auf das Flipchart und zeigt auf das Wort „Problem“.

Reden Sie Klartext

Ich weiß, dass Worte Kraft und Wirkung haben. Deswegen sollten Sie auch nicht von einem dominanten Gesprächspartner reden. Denn „dominant“ impliziert automatisch, dass Sie sich Ihrem Gesprächspartner unterordnen. Sprechen Sie also lieber von einem anspruchsvollen, oder von einem schwierigen Gesprächspartner.

Aber fangen Sie bitte nicht an, das Wort Problem weichzuspülen. Herausforderung. Möglichkeiten. Chance. Lassen Sie den Quatsch!

Ich hatte in der Schule Mathe Leistungskurs. In jeder Stunde schrieb ich: Problem Doppelpunkt. Und dann? Lösung Doppelpunkt. Genauso wie Tausende andere Mathematiker. Naturwissenschaftler. Forscher. Weltweit. Täglich.

Probleme sind nichts Schlimmes. Probleme sind gut. Denn Probleme sind zum Lösen da. Punkt!

Ruhig bleiben

Es ist unglaublich hilfreich, wenn Sie sich daran gewöhnen, den Begriff Problem ohne Scheu zu verwenden. Denn Ihr Leben ist voller Probleme.

Während der Besprechung haben Sie Durst, aber das Wasser ist leer. Was machen Sie? Lösen, indem Sie neue Flaschen organisieren.

Sie haben viel getrunken und müssen während des Meetings auf Toilette. Was machen Sie? Lösen, indem Sie aufstehen und das WC besuchen.

Am Waschbecken gibt es keine Handtücher mehr. Was machen Sie? Lösen, indem Sie Toilettenpapier verwenden.

Ihr Leben ist voller Probleme. Und nun halten Sie bitte einen Augenblick inne — und denken Sie über folgende Frage nach: Wie viele Probleme haben Sie, die Sie einfach lösen — ohne dass Ihnen überhaupt bewusst geworden ist, dass Sie ein Problem haben?

Richtig: 99,9%!

99,9% Ihrer Probleme lösen Sie einfach so. Ohne mit der Wimper zu zucken. Es sind diese wenigen 0,1% der Probleme, die plötzlich wie ein tödliches Monster Ihre Emotionen hochkochen lassen.

Vor vielen Jahren bekam ich die Diagnose Krebs. Das ist ein tödliches Problem. Im Vergleich dazu erscheinen mir die 99,9% der anderen Probleme meines Lebens geradezu lächerlich.

Das Blöde ist: Für viele Menschen lösen diese 99,9%-Harmlos-Probleme ähnliche Gefühle aus wie die 0,1%-Gefahr-Probleme. Das geht mir - trotz der blöden Krebs-Erfahrung - auch manchmal so. Aber das sollte uns nicht in die Falle führen, dass wir wegen unangenehmer Gefühle gleich alle Probleme verteufeln.

Nochmal: Sie lösen 99,9% aller Probleme, ohne dass Sie merken, überhaupt ein Problem gehabt zu haben.

Also hören wir mit dem dünnhäutigen Geheule auf. Lassen Sie uns an unserer Haltung arbeiten. Stark werden. Nennen wir das Kind beim Namen: Wir haben ein Problem!

Und dann machen wir das, was Geld bringt. Was unser Überleben sichert. Probleme lösen! Und zwar hart in der Sache. Und immer fair zum Menschen.

Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema „Starke Anführer“. Melden Sie sich in meinem Newsletter an, um rechtzeitig informiert zu werden.

Wenn Sie Ihre Wirkung verstärken wollen, schauen Sie doch mal in meine Seminare Power of Influence oder Leadership Excellence.

Eines noch...

Das Stärkste,

was Sie tun können, ist:

Gegenwart machen!

Für und mit den Menschen.

AUF IHRE KOMMENTARE UND MEINUNGEN ZUM ARTIKEL FREUE ICH MICH.

Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.

Pflicht zum Widerspruch

Man pinkelt die Hierarchie-Leiter nicht nach oben. Doch was ist, wenn die Meinung „da oben“ falsch ist? Wenn Sie sogar rechtswidrig ist? Schnell geraten Sie in innere Konflikte. Wollen Klartext reden. Scheuen gleichzeitig die möglichen Konsequenzen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wenn Sie ein Problem erkannt haben, wie lange warten Sie, bis Sie es ansprechen?

Man pinkelt die Hierarchie-Leiter nicht nach oben. Doch was ist, wenn die Meinung „da oben“ falsch ist? Wenn Sie sogar rechtswidrig ist? Schnell geraten Sie in innere Konflikte. Wollen Klartext reden. Scheuen gleichzeitig die möglichen Konsequenzen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wenn Sie ein Problem erkannt haben, wie lange warten Sie, bis Sie es ansprechen?

Mit Mitte 20 wurde bei mir ein Schilddrüsen-Krebs diagnostiziert. Doch vor der Bedrohung durch den Krebs hatte ich zunächst gar nicht so viel Angst. Mehr Sorgen machte mir das Risiko, dass ich durch die OP meine Stimme verlieren könnte. Denn der Stimmbandnerv verläuft in unmittelbarer Nähe der Schilddrüse.

Endlich ein Termin in der Klinik. Ich sitze im Sprechzimmer des Spezialisten und frage: „Werden Sie meinen Stimmbandnerv mit Neuromonitoring während der OP darstellen?“ Diese Technik ermöglicht es, während der Operation die Funktionsfähigkeit des Nerves zu überprüfen. Für mich ein wichtiges Argument, um mich zumindest sicherer zu fühlen. Der Arzt antwortet: „Nein, das tue ich nicht.“

Ich hinterfrage ihn und bestehe darauf, dass ich diese Technik gerne verwendet wissen möchte. Resolut fährt er mich an: „Wie kommen Sie überhaupt dazu, meine Kompetenz in Frage zu stellen und beurteilen zu können, wie die Operation abzulaufen hat?“ Damit war die Beziehung zu diesem Möchtegern-Arzt für mich vorbei. Mit den Worten „Von Ihnen werde ich mich nicht operieren lassen“ verabschiede ich mich von ihm. Wer keinen Widerspruch aushält, verliert meinen Respekt.

Wenn ich an diese Situation zurückdenke, dann war das nicht leicht. Die Diagnose Krebs hing wie eine dunkle Wolke über mir. Ein diffuses Gefühl von Ungewissheit, Unsicherheit und Angst vermischte sich mit Kampfeswille, Motivation und der Bereitschaft, alles zu geben, um gesund weiter zu leben. Und dann begegnet Dir auf einmal der lebensrettende Spezialist in einer herablassend-arroganten Art und Weise, die Deinen hoffnungsfrohen Optimismus mit Füßen tritt.

Ich fand zum Glück am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg einen Spezialisten, der mir sympathisch war und der jede OP mit Neuromonitoring durchführte. Und Gott sei Dank: ich bin seit vielen Jahren gesund - und konnte meine Stimme behalten.

War es schlau von mir, den Mund aufzumachen und in die Meinungsverschiedenheit einzusteigen? War es richtig, aufzustehen und sich nicht vom ersten Arzt operieren zu lassen? Wie hätten Sie sich in dieser Situation verhalten?

Obrigskeitshörigkeit

Die Frage ist sicherlich nicht einfach zu beantworten, wenn Sie nicht selber in der Situation sind. Und ich hoffe, dass Ihnen solche extremen mentalen Trainingsräume, in denen es um Leben und Tod geht, erspart bleiben. Doch die gleichen Herausforderungen begegnen Ihnen auch im Alltag.

Ihr Chef trifft eine Entscheidung. Sie haben viel mehr Informationen als er und erkennen, dass diese Entscheidung falsch ist. Sie ahnen: mit seiner Entscheidung wird das Projekt vor die Wand fahren. Machen Sie jetzt den Mund auf und weisen Sie ihn auf den Fehler hin? Oder halten Sie lieber die Klappe, da Sie nicht wollen, dass Ihre Karriere an einem gläsernen Dach stecken bleibt?

Grundschule - Elternabend mit der Klassenlehrerin. Ihr Sohn hatte sich mehrfach bei Ihnen beschwert sich, dass die junge Dame ständig die Mädchen aus der Klasse bevorzugt behandelt. Machen Sie jetzt den Mund auf und stellen Sie sie zur Rede? Oder beschwichtigen Sie Ihren Sohn und halten lieber die Klappe, weil Sie befürchten, dass die Lehrerin sich mit schlechten Noten rächen könnte? Und überhaupt: Sollte man in der heutigen Zeit der Emanzipation lieber gar nichts gegen Frauen sagen, da man sofort als „frauenfeindlich“ abgestempelt wird?

Statusunterschiede sind der wesentliche Verhinderer für Klartext. Wir sind obrigkeitshörig. Brav buckeln wir nach oben oder ordnen uns eine Mehrheit unter, auch wenn wir eine andere Meinung haben. Das ist verständlich. Und es ist falsch!

Probleme können Sie nicht aussitzen

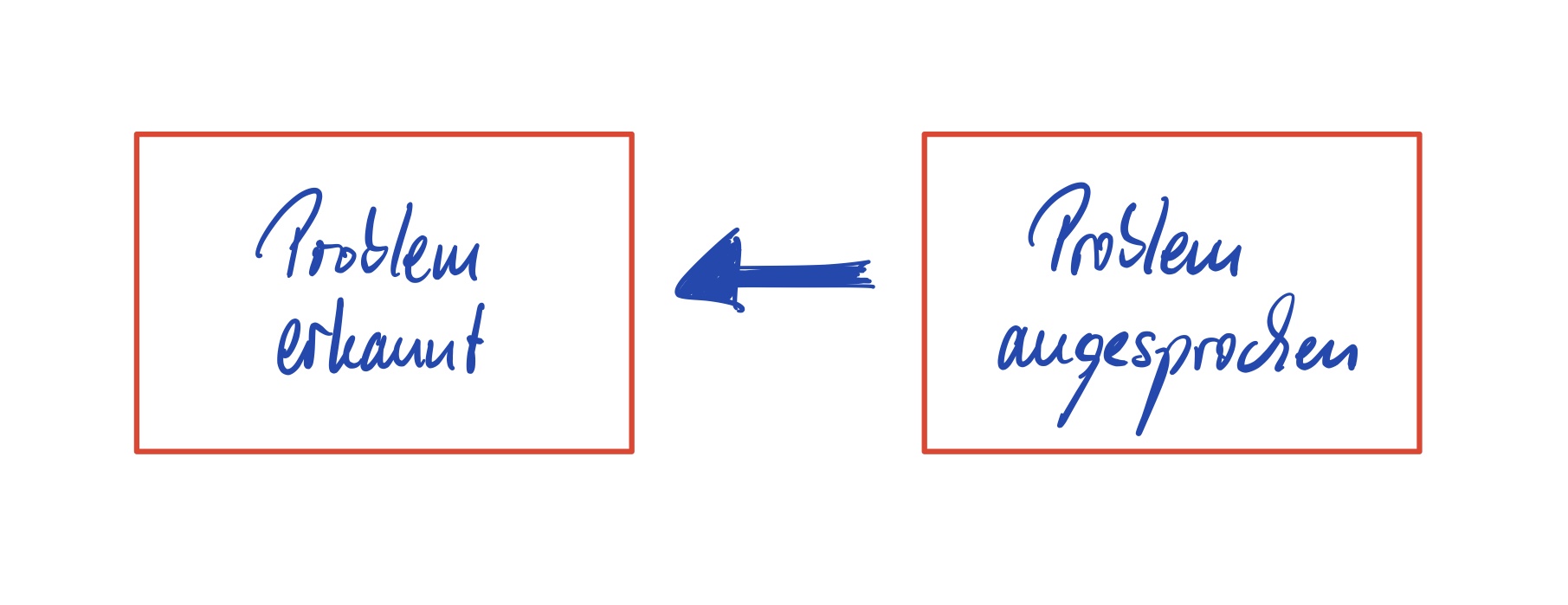

Wenn es um heikle Botschaften geht, sind zwei Zeitpunkte kritisch.

Problem erkannt. Wenn Ihnen das Verhalten eines Kollegen, Nachbars oder Familienmitglieds nicht gefällt. Oder Sie erkennen, dass irgendetwas schief läuft und sich zu einem größeren Problem entwickeln könnte.

Problem angesprochen. Etwas erkennen oder wissen reicht nicht. Entscheidend ist, dass Sie auch den Mund aufmachen und es ansprechen.

Die Kunst ist, den Zeitabstand zwischen „Problem erkannt“ und „Problem angesprochen“ möglichst kurz zu halten. In manchen Situationen ist es ratsam, eine Nacht über Ihre Entscheidung zu schlafen, bevor Sie handeln. Erfahrungsgemäß ist das der längste Abstand — und die Ausnahme. In der Regel sollten Sie Probleme viel schneller ansprechen.

Stellen Sie sich vor, wie die Welt wäre, wenn Menschen Probleme zügig ansprechen. Bei der Beratung McKinsey gehört die Pflicht zum Widerspruch („obligation to dissent“) seit vielen Jahren zur Unternehmenskultur. Im Hedgefonds Bridgewater des Milliardärs Ray Dalio wird nicht nur die Pflicht zum Widerspruch gelebt, sondern absolute Transparenz. Ständig bewerten sich die Mitarbeiter gegenseitig. So werden Probleme, Qualitätsmängel, Zeitverschwendung und Co. sofort aus dem Weg geräumt. Doch viele Menschen reagieren bei diesen beiden Unternehmen zurückhaltend, weil Sie diese Art des Miteinanders als kühl und rational — in gewisser Weise als unmenschlich — empfinden. Wirklich?

Überlegen Sie einmal: Wie viel unnötiger Ärger könnte Ihnen erspart bleiben, wenn alle Klartext reden?

Doch in der Realität sind wir weit von Klartext entfernt. Viele Menschen erkennen zwar die Probleme. Doch sie halten den Mund. Als würde dadurch ihr Umfeld nicht mitbekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Absurd. Denn selbst wenn Sie nichts sagen, wird das Problem Auswirkungen auf Sie und Ihr Umfeld haben. Prüfen Sie dazu folgenden Satz:

Alles, was Sie nicht aus-sprechen, werden Sie aus-leben!

Wenn das Verhalten Ihres Kollegen Sie richtig nervt und Sie es nicht ansprechen, wird sich Ihr Verhalten ändern. Sie meiden die Nähe. Weichen Gesprächen aus. Unterstützen ihn nicht mehr so gerne, wenn er Ihre Hilfe braucht.

Wenn Ihr Lebenspartner etwas macht, das Ihnen nicht gefällt oder Sie gar verletzt — und Sie es nicht ansprechen — werden Sie Ihr Verhalten verändern. Vielleicht fangen Sie an, ebenfalls verletzend zu werden. Oder Sie beginnen Streitereien wegen anderen Nichtigkeiten. Oder Sie finden sich plötzlich in den verständnisvollen Armen einer Affäre wieder, die Ihnen all das gibt, was Sie in Ihrer Beziehung so sehr vermissen.

Pflicht zum Widerspruch

Wenn Sie also Probleme gar nicht verheimlichen können, da Sie sie sowieso ausleben, dann können Sie auch gleich den Mund aufmachen. So haben Sie zumindest die Chance, gemeinsam den Missstand zu beheben.

Die Herausforderung ist: das Ausleben geschieht meist unbewusst. Wenn Sie dagegen den Mund aufmachen und das Problem ansprechen, dann ist das eine aktive Entscheidung, die Sie treffen. Und Entscheidungen kosten Kraft. Überwindung. Und somit auch eine gewisse Form von Mut.

Weichen Sie dieser Entscheidung trotzdem nicht aus. Denn sie ist richtig, auch wenn Sie mal mehr, mal weniger schmerzhaft ist. Die meisten Menschen scheuen den Konflikt. Doch Sie haben die Pflicht, den Mund aufzumachen, wenn Sie anderen Menschen helfen wollen.

Ein Mensch nervt Sie mit seinem Verhalten. Wie soll er sich denn verbessern können, wenn Sie ihm nicht mal die Chance dazu geben? Und Sie geben ihm die Chance, indem Sie ihn auf sein Missverhalten hinweisen.

Bildhaft gesprochen: Sie stehen vor Ihrem Team und halten eine Rede. Die Leute schmunzeln. Tuscheln. Irgendetwas scheint im Busch zu sein. Doch Sie wissen nicht, was. Verunsichert machen Sie trotzdem weiter. Nach dem Vortrag gehen Sie auf Toilette. Und merken dort: Ihr Hosenstall war die ganze Zeit offen.

Wie doof ist das denn? Und wie super wäre es gewesen, wenn Sie jemand diskret darauf hingewiesen hätte. Problem erkannt - Problem schnell angesprochen. Dann hätten Sie ihn geschlossen und einen super Vortrag gehalten. Der Hinweis des Kollegen hätte sich für Sie wahrscheinlich unangenehm angefühlt. Aber dieser kurze Schmerz ist allemal besser, als zu wissen, dass Sie die ganze Zeit wie ein Heiopei mit offener Hose vor Ihren Leuten gestanden hatten.

Kultur des gepflegten Streitens

Es wird dringend Zeit, dass wir lernen, besser mit heiklen Botschaften, Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umzugehen. Doch leider haben wir noch ein fast neurotisches Verhältnis zum Streiten.

Entweder reagieren wir übertrieben empfindlich. Dann sind alle auf einmal Randgruppen, die sich diskriminiert fühlen. Klartext wird ständig als persönliche Härte verstanden. Rechte Meinungen werden sofort als rechtsradikales Gedankengut verurteilt. Einzelne Worte werden aus dem Kontext gerissen und in der Diskussion empört zerrissen.

Oder wir fügen so viel verbalen Weichspüler in die Gespräche, dass am Ende niemand mehr weiß, was jetzt eigentlich gemeint ist. Anstatt klarer Ansagen, was geht und was nicht geht, gibt es sowohl-als-auch-Gelaber. Statt mutiger Entscheidungen wird rumgeeiert.

Mund aufmachen ist eine Frage von Respekt. Und zwar Respekt Ihnen selbst gegenüber, dass Sie sich nicht innerlich verbiegen, sondern Haltung zeigen. Und Respekt anderen gegenüber, dass Sie Ihnen durch Klartext dabei helfen, besser zu werden.

Wenn Sie also in der nächsten Diskussion auf eine andere Meinung treffen, dann hören Sie der Person doch erstmal zu. Schieben Sie Ihre eigene Meinung zur Seite. Seien Sie neugierig: wie kommt er auf diese Meinung? Versuchen Sie, zu verstehen, warum die andere Person so denkt, wie sie denkt. Vielleicht entdecken Sie ja neue Perspektiven. Seien Sie dann so flexibel, dass Sie Ihre eigene Meinung bei Bedarf korrigieren.

Wenn Sie trotz Zuhören und Verstehen wollen zum Schluss kommen, dass Ihre Meinung doch die richtige ist: dann stehen Sie auch dazu und verteidigen Sie sie. Auch wenn das am Ende vielleicht dazu führt, dass Sie und Ihr Gesprächspartner in dieser Sache keinen gemeinsamen Nenner finden.

Es ist Ihre Pflicht, den Mund aufzumachen, wenn etwas falsch ist. Klartext reden ist menschlich. Wehret den Anfängen!

Eines noch...

Das Stärkste,

was Sie tun können, ist:

Gegenwart machen!

Für und mit den Menschen.

>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge

>> Mehr zum Thema Mut und Haltung finden Sie in meinem Buch “Mut braucht eine Stimme”

Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.

Wer Sicherheit will, muss etwas wagen

Wie sehr haben Sie sich bereits an das moderne Leben gewöhnt? Mobiles Arbeiten statt fester Arbeitsplatz, Netflix statt Videothek, Google statt Bibliothek und Tinder statt Gespräch an der Bar. Die Welt scheint uns zu Füßen zu liegen. Doch die Gefahr des modernen Lebens ist, dass wir so sehr darauf spezialisiert sind, dass wir den Anschluss an den Fortschritt verpassen.

Wie sehr haben Sie sich bereits an das moderne Leben gewöhnt? Mobiles Arbeiten statt fester Arbeitsplatz, Netflix statt Videothek, Google statt Bibliothek und Tinder statt Gespräch an der Bar. Die Welt scheint uns zu Füßen zu liegen. Doch die Gefahr des modernen Lebens ist, dass wir so sehr darauf spezialisiert sind, dass wir den Anschluss an den Fortschritt verpassen.

Dieses Jahr mache ich keinen wirklichen Sommerurlaub, da ich meine Sommerpause nutze, um mein zweites Buch zu Ende zu schreiben. Wir sind nur ein paar Tage mit Freunden an die luxemburgische Grenze gefahren, um ein paar Tage auszuspannen. Das alte Haus, in dem wir übernachten, sollte ein guter Lehrmeister für mich werden.

Die Illusion von Geschwindigkeit

Abends kommen wir an. Das Gepäck ist auf die Zimmer gebracht. Auf dem Herd köcheln bereits die Nudeln. Und ich will noch schnell in die Dusche springen, bevor wir essen. Unsere Freundin kommentiert das mit einem Grinsen: „Schnell ist hier nicht“.

Ich laufe die Treppe hoch und als ich im Bad angekommen bin, verstand ich, was sie damit meint: es gibt kein fließend warmes Wasser im Haus. Wenn Sie warm duschen wollen, müssen Sie erstmal einen Ölofen anwerfen — und warten.

Warmwasser in der Küche? Gibt es. Doch auch hier bekomme ich eine Lektion im Entschleunigen. Denn erst muss ich kaltes Wasser in einen Boiler laufen lassen - und dann erhitzen. Das Prozedere dauert gut 10 Minuten. Also heißt es ebenfalls: warten.

Am nächsten Morgen bin ich der erste, der wach ist. Während ich darauf warte, dass das Wasser für den Kaffee kocht, setze ich mich auf die Terrasse und will schnell die Nachrichten auf Spiegel Online lesen. Doch ich bekomme nur ein drehendes Ladesymbol zu sehen. Der Grund: kein 3G, geschweige denn LTE. Also heißt es auch hier: warten. Und so blieb mir nur, das Handy zur Seite zu legen und dem Morgenkonzert der Vögel zu lauschen bis der Kaffee endlich fertig ist.

Nichts ist selbstverständlich

Mir wurde in diesen Tagen bewusst, wie sehr ich mich an die Normalität des modernen High-Tech-Lebens gewöhnt habe. Ich erwarte einfach, dass warmes Wasser aus dem Hahn kommt, wenn ich ihn aufdrehe. Ich erwarte, dass es überall schnelles Internet gibt. Oder allgemein formuliert: Ich erwarte, dass Ergebnisse sofort verfügbar sind.

In den Unternehmen haben sich die Menschen ebenfalls an das moderne Leben im Geschwindigkeitsrausch gewöhnt. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Selbstverständlichkeit. Der Umsatz muss steigen. Der Gewinn sowieso. Veränderungen werden einmal erklärt — und dann muss es laufen. Neue Geschäftsmodelle bekommen 10 Monate, um sich zu beweisen.

Doch auch die Angestellten laufen verblendet und verwöhnt durch den Alltag: Dreizehn Monatsgehälter. Firmenwagen. 30 Tage Urlaub. Ausreichend Feiertage obendrauf. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Privat geht das Konzert der Erwartungshaltungen weiter: Supermärkte, in denen wir kaufen, was wir wollen. Und wenn die Geschäfte mal geschlossen oder etwas nicht vorrätig haben, bestellen wir einfach per Smartphone. Dank Express-Lieferung halten wir das Ergebnis noch am selben Tag, spätestens aber am Folgetag in den Händen. Ob Lebensmittel, Blockbuster-Film oder Lebens(abschnitts)partner — alles ist nur einen Wisch entfernt.

Doch all das ist alles — nur nicht selbstverständlich. Die ersten erfolgsverwöhnten Unternehmen erleben bereits, was es heißt, wenn die Wachstumskurve ihrer Branche plötzlich nicht mehr nach oben zeigt, sondern nach unten stürzt. Pervers ist, dass es einige Manager gibt, die selbst dieses Taumeln noch als „negatives Wachstum“ bezeichnen.

Die warnenden Veränderungen der heutigen Zeit sind sicherlich nur Vorboten, die wir aus Bequemlichkeit mehr oder weniger ignorieren. In unserem Wachstumsrausch machen wir lieber ungehemmt weiter und vergewaltigen den Planeten. Der Preis dafür ist noch nicht fällig. Die Zeche werden wir später bezahlen müssen. Dann, wenn wir die Auswirkungen noch häufiger und vor allem noch unangenehmer zu spüren bekommen. Spätestens wenn die Klimakrise uns mit voller Gewalt am Hals packt und zudrückt, werden wir lernen, dass das moderne Leben alles ist — nur nicht selbstverständlich.

Es wird niemals ruhig

Doch warum sind die Zeiten so turbulent und ungewiss? Verlassen wir mal die Turbulenzen unseres Alltags und schauen wir von weiter oben auf das bunte Treiben. Warum gibt es eigentlich die ganzen Veränderungen? Wo kommen Sie her?

Dahinter steckt ein unsichtbarer Treiber: die Evolution. Sie wirkt wie eine unsichtbare Hand. Die dadurch verursachten Veränderungen sind also nichts anderes als sichtbar gewordene Evolution. Sie arbeitet mit voller Kraft — und wir Menschen sind nur kleine Spielfiguren auf dem Spielbrett namens Leben.

Die Evolution können wir nicht stoppen. Genauso wenig wie Veränderungen. Im Gegenteil: Veränderungen sind elementarer Bestandteil des Lebens. Selbst wenn Sie hoffen, dass alles so bleibt wie es ist, wird sich irgendwann irgendwo irgendetwas „von alleine“ verändern.

Im Unternehmen bekommen Sie auf einmal Lieferprobleme. Ihr Wettbewerb nutzt diese Chance, und bietet Ihren Kunden nicht einfach nur Ware an — sondern er senkt auch noch drastisch die Preise, um die Gunst der Stunde zu nutzen und Sie durch aggressives Abwerben von Kunden in den Ruin zu stoßen. Derweil verlieren Sie auf einmal wichtige Schlüsselpersonen Ihres Teams, weil die Personen in eine andere Stadt umziehen, abgeworben oder schwanger werden.

Wenigstens Zuhause lief es bis jetzt ganz gut. Bis auf einmal der blaube Brief des Sohnes auf dem Esstisch auf Sie wartet. Oder Ihr Lebenspartner neue Inspiration in einer Affäre sucht. Oder Sie bis jetzt gesund und munter waren, aber auf einmal doch einen Arzt aufsuchen müssen, weil plötzlich unangenehme Symptome aufgetreten sind.

Probleme sind der beste Lebensbeweis

Veränderungen führen also zu Problemen. Vielleicht ist nicht jedes Problem so dramatisch, dass Sie es als „Problem“ bezeichnen würden. Denn die meisten Menschen sehen ein Problem als etwas Gravierendes, und vor allem Negatives. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass ein Problem nichts anderes als eine Aufgabe oder Herausforderung ist, können wir vereinfacht sagen: Veränderungen führen zu Problemen. Und was machen Sie mit einem Problem? Richtig: lösen!

Ihre Aufgabe — egal ob beruflich oder privat — ist es, für gute Lösungen zu sorgen.

Der Kreislauf des Lebens

Und wenn Sie eine Lösung umsetzen, was haben Sie dann? Eine neue Veränderung. Und damit schließt sich der Kreislauf des Lebens.

Der Motor des Lebens, die Evolution, treibt die Veränderungen weiter an. Wir Menschen unterstützen sie dabei, indem wir zusätzlich auch noch selber weitere Veränderungen anstoßen. Die Veränderungen werden also häufiger und schneller in unser Leben treten. In der Folge haben wir auch mehr Probleme.

Probleme sind also der Beweis dafür, dass Ihr Unternehmen noch nicht insolvent ist — und Sie als Mensch noch nicht gestorben sind. Die Fähigkeit, in diesen bewegten Zeiten für gute Lösungen zu sorgen, halte ich für eine Schlüsselfähigkeit. Wenn Sie also heute und in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen, sollten Sie in der Lage sein, Menschen zu guten Lösungen zu führen.

Veränderung führt zu Sicherheit

Das blöde an dem Kreislauf Veränderungen > Probleme > Lösungen ist, dass die Zukunft eben nicht vorhersehbar ist, sondern ungewiss. Und Ungewissheit gefällt den meisten Menschen nicht. Denn sie löst ein Gefühl der Unsicherheit aus.

Doch es gibt einen Ausweg: Folgen Sie Ihrer Neugier. Wenn Sie unzufrieden sind mit dem Status Quo, wird Ihre Neugier Ihnen den Weg aufzeigen, wie Sie die Situation verbessern können. Sie haben eine gewisse Vorstellung, wie die Situation komfortabler oder sicherer für Sie sein könnte. Doch diese Sicherheit hat einen Preis: Sie müssen das Risiko eingehen und etwas Neues wagen.

Brechen Sie aus dem bekannten Status Quo aus und werden Sie selber zum Treiber der Veränderung. Als Unternehmen sorgen Sie dafür, dass neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. Als Angestellter besuchen Sie Fortbildungen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Für alle Menschen gilt: Klammern Sie sich nicht am Bekannten fest, sondern bleiben Sie in Bewegung. Denn Ihre Bewegung bedeutet, dass Sie sich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Und wer sich am besten anpassen (verändern) kann, wird die besten Überlebenschancen haben.

Formen Sie die Welt

Wer jedoch verharrt. Zögert. Den Kopf in den Sand steckt. Oder die Augen verschließt. In der Hoffnung, es wird schon alles von alleine irgendwie gut gehen... Der wird zur Beute der Veränderung. Ob die Evolution dann nur mit Ihnen spielt und Sie überleben. Oder ob Sie vom Wandel gefressen werden, wird sich dann zeigen. Ich würde mich jedoch nicht darauf verlassen, dass andere oder die äußeren Umstände es schon für Sie richten werden.

Folgen Sie lieber Ihrer Neugier und akzeptieren Sie, dass die Situation morgen garantiert anders sein wird als heute. Der Wandel ist scharf, schnell und unerbittlich. Die Vergangenheit ist vorbei und wird so nie wieder kommen. Das macht auch nichts. Ihre Fähigkeit, sich selbst und Ihre Umwelt zu verändern, ist Ihre stärkste Waffe im Kampf gegen die Ungewissheit. Denn wenn Sie sich permanent verändern, können Sie eine Zukunft gestalten, in der Sie auch morgen gerne und gut leben wollen.

Wo wollen Sie hin? Brechen Sie auf!

Eines noch...

Das Stärkste,

was Sie tun können, ist:

Gegenwart machen!

Für und mit den Menschen.

>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge

>> Mehr zum Thema Mut und Haltung finden Sie in meinem Buch “Mut braucht eine Stimme”

>> Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema Führung.

Wenn Sie informiert bleiben möchten, tragen Sie sich hier ein.

Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.

Wofür es sich heute noch zu träumen lohnt

Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter der Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht. Wir drohen zum Spielball des unkontrollierten Fortschritts zu werden. Doch wofür lohnt es sich eigentlich heute noch, zu träumen?

Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter dieser Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht.

In meinen Coachings begegnen mir Menschen, die „es“ geschafft haben. Eigentlich. Es sind Unternehmer und Top-Führungskräfte. Sie verdienen sehr gut. Haben ein schickes Haus. Eine tolle Familie. Müssen beim Einkaufen nicht auf jeden Euro achten. Machen unvergessliche Urlaube. Sie leisten sich die neuesten technischen Gimmicks. Tragen teure Uhren. Fahre beeindruckende Autos. Und zu Ihrer Geburtstagsparty kommen 30-40, manchmal auch 100 Gäste. Sie stehen in der Mitte und Blüte ihres Lebens. Und sind dennoch unzufrieden.

Doch darüber sprechen sie normalerweise nicht. Denn diese Unzufriedenheit fühlt sich komisch an. Manche beschreiben sie als „gehetzt, getrieben, rastlos“. Andere als „besorgt und verunsichert“. Manche sogar als „verletzt, traurig, niedergeschlagen“. Aber solche dunklen Abgründe passen nicht in unsere moderne Gesellschaft. Hier zählt es, gut drauf zu sein. Zuversichtlich, optimistisch, dynamisch und motivierend. Stark und souverän. Bloß kein Weichei, Spielverderber oder Skeptiker sein.

Wenn wir den Statistikern glauben, ist die Welt im Laufe der Zeit viel besser geworden. Aber diese gute Botschaft ist in uns noch nicht angekommen. Tiefenpsychologische Couchgespräche von Meinungsforschern zeigen immer wieder – in den Deutschen brodelt Wut. Eine Wut, die durch Selbstkontrolle noch im Zaum gehalten wird – und bisher nur stellenweise ausbricht. Solche Eruptionen zeigen sich dann in Form von Krawall in Chemnitz oder den steigenden Wählerstimmen für die AfD.

Doch warum fühlen wir uns so? Ich sehe vor allem zwei Gründe, weswegen wir die glorreiche Moderne nur mit Angst und Wut genießen.

Legebatterien für Funktionsmenschen

Zum einen haben wir uns eine Kunstwelt geschaffen, für die wir nicht geeignet sind. Moderne Büro-Skylines sind zwar beeindruckend. Doch gleichzeitig erinnern sie mich an Legebatterien für Funktionsmenschen. Jeden Tag marschieren sie – schick verkleidet – in die Büros. Und dann geht der moderne Büro-Krieg los.

Die wesentliche Spielregel lautet: Wir gehen respektlos miteinander um. Aus Sorge, im rasenden Innovations-Wettrennen den Anschluss zu verlieren, wird mit Macht, Druck und Dominanz geführt. Alle sollen mutig sein und neue Dinge ausprobieren, aber keiner darf einen Fehler machen, denn sonst wird der Schuldige sanktioniert. In der Folge wird statt Klartext weichgespült und die Fahne in den Wind gehangen. Bloß nicht die Karriereleiter nach oben pinkeln. Und so herrscht in vielen Unternehmen ein Klima der Angst.

Intrigen und versteckte Spielchen machen den sowieso schon zermürbenden Arbeitsalltag auch noch kompliziert. Wir laufen nicht nur im Hamsterrad, sondern wir legen auch noch verletzende Hindernisse hinein und drehen gleichzeitig die Geschwindigkeit immer höher. Agile Methoden greifen um sich. Alles muss am besten gestern schon fertig sein. Wir leiden unter dem Instant-Virus.

Die Sehnsucht nach Ruhe

Doch bei all dem Lärm und der Geschwindigkeit sehnen wir uns nach Ruhe. Deswegen fahren wir als Ausgleich zum Bürowahnsinn am Wochenende „in“ die Natur. Da frage ich mich: wo waren wir denn während der Woche? Außerhalb der Natur? Wir haben uns von der Natur getrennt. Nicht nur im Sprachgebrauch. Sondern auch in unserem täglichen Verhalten.

Und wenn wir mal „in“ der Natur sind, bewegen wir uns auf Kunstschneisen, die wir in den Wald geschlagen haben. Diese nennen wir Wege. Denn zu viel Natur darf es dann doch nicht sein. Wenn es kreucht und fleucht, sticht und piekst oder einfach nur zu dreckig wird...

Doch wir merken bei all der sauberen Technik in unserer klinischen Kunstwelt: ohne Natur geht es nicht. Das spüren wir innerlich. Und holen uns dann wenigstens in bisschen davon nach Hause. Wir nennen das dann einen Garten. Doch der gefällt uns nur, wenn auch er klinisch sauber ist: die Hecke in Form, der Rasen akkurat – alles für ein optisch stimmiges Erscheinungsbild. Doch auch hier gibt es bereits tumorartige Auswüchse, wenn die Menschen ihren Garten statt mit Bäumen und Blumen nur mit Steinen “bepflanzen”.

Und so verlieren wir im technischen Fortschritt langsam immer mehr den Bezug zu uns selbst.

Fehlender Horizont

Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann war es schon super modern, wenn ich mich morgens per Modem in eine Mailbox einwählte, um die Ergebnisse der NBA Playoffs runterzuladen. Das Ganze dauerte rund fünf Minuten. Für eine Tabelle mit Zahlen. Heute schauen wir bei 160km/h auf der Autobahn Videos im Smartphone an – und regen uns auf, wenn die Übertragung ruckelt.

Uns ist gar nicht bewusst, wie viel Rechenpower wir mit diesem kleinen Gerät in den Händen halten. Nämlich mehr, als damals ein Großrechenzentrum in Form eines ganzes Bürokomplexes zu bieten hatte. Mein Smartphone hat 128 GB Speicherkapazität. In den Rechenzentren standen damals waschmaschinen-große Kisten mit einer Kapazität von 500 MB. Heißt: mit meinem Smartphone habe ich 256 Waschmaschinen in der Hosentasche. Und dieser technologische Fortschritt passierte gerade mal in knapp 20 Jahren.

Digitalisierung, Internet der Dinge, Robotik, künstliche Intelligenz, Blockchain, Gentechnik – es gibt so viele unglaublich beeindruckende Durchbrüche in der Forschung. Mit einem atemraubenden Tempo werden wir von Innovationen überrannt.

Doch wozu eigentlich?

Warum brauchen wir all diesen Fortschritt? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier als Menschheit einen Plan verfolgen. Im Gegenteil: es wird gemacht, was machbar ist. Und wenn es nicht machbar ist, forschen wir solange, bis wir doch einen Weg gefunden haben.

Wir benutzen die Technik nicht, um unser Leben zu verbessern. Es ist genau anders herum: der Fortschritt benutzt uns, um stattzufinden. Wir sind Werkzeuge der Evolution. Und wir stellen selber das Tempo immer höher, ohne zu wissen, in welche Richtung wir eigentlich laufen.

Mittlerweile können wir menschliche Stimmen digital nachbilden. Wir können Videos in Echtzeit manipulieren. Die humanoiden Roboter sehen seit Sophia immer mehr wie wir Menschen aus. Es naht der Tag, da wissen wir nicht mehr, ob wir mit einem Mensch oder einer Maschine kommunizieren. Wir werden nicht mehr wissen, was echt oder eine Fälschung ist. Fake News sind da nur der lächerliche Anfang.

Der technische Fortschritt wird uns mit ungewohnten Fragen konfrontieren:

Werden wir uns in Maschinen verlieben?

Welche Auswirkungen hat das auf unsere Seele?

Haben intelligente Maschinen und Roboter die gleichen Rechte wie wir?

Wer wird bevorzugt in einer Firma befördert: künstliche Intelligenz oder der Mensch?

Wie gehen wir mit Menschen um, die auf Grund des rasenden (!) Fortschritts keine Zeit haben, sich an den modernen Arbeitsmarkt anzupassen?

Dürfen Algorithmen über Personalfragen entscheiden – wer eingestellt, befördert oder entlassen wird?

Darf eine Maschine über unser Schicksal bestimmen – wenn Roboter als Polizisten arbeiten und von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen? Oder wenn ein autonom fahrendes Auto in einen unvermeidlichen Crash gerät und sich nun aktiv dafür entscheidet, entweder das Leben der Insassen oder das der Fußgänger aufs Spiel zu setzen?

Uns fehlt als Gesellschaft der Horizont. Stattdessen diskutieren wir über den Diesel-Skandal, Brexit oder die Karriere des umstrittenen (Ex-) Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wir brauchen keine Kosmetik auf dem Status-Quo. Wir brauchen dringend ein Bild der Zukunft. Das uns zeigt, wo wir hin wollen. Das uns Orientierung gibt. Das Investitionen bündelt. Das uns als Gesellschaft vereint. Das uns klare Leitplanken gibt, was wir wollen – und vor allem auch was wir nicht (!) wollen.

Beispiel: Sie erwarten Nachwuchs. Der Arzt sagt Ihnen, dass das Baby im Bauch einen Gendefekt hat und krank zur Welt kommen wird. Sie können dies durch Genmanipulation verhindern und ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Finden Sie Genmanipulation jetzt richtig?

Es beginnt meist damit, dass wir etwas erfinden, um einen Missstand zu heilen. Oder eine Situation zu verbessern. Doch dann werden wir gierig. Wenn wir heilen können, können wir auch designen. Was wäre, wenn Sie durch gezielte Genmanipulation Ihrem Kind ein paar Verbesserungen „einpflanzen“: Mathe-Genie, Sprachtalent, attraktive Körpergröße, durchsetzungsstarkes Wesen, kräftige Muskulatur, ...

Um zu wissen, was geht – und was nicht gehen darf ! – brauchen wir ein Zukunftsbild:

In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben?

Da es dieses Bild nicht gibt, rennen wir mit einem beeindruckenden Tempo orientierungslos durch die Gegend. Jeder macht das, was er machen will.

Ein unbegrenzter Liberalismus predigt uns: alles ist möglich. Just do it! Doch Liberalismus braucht Grenzen!

Fressen oder gefressen werden